土佐地区

土佐 4件

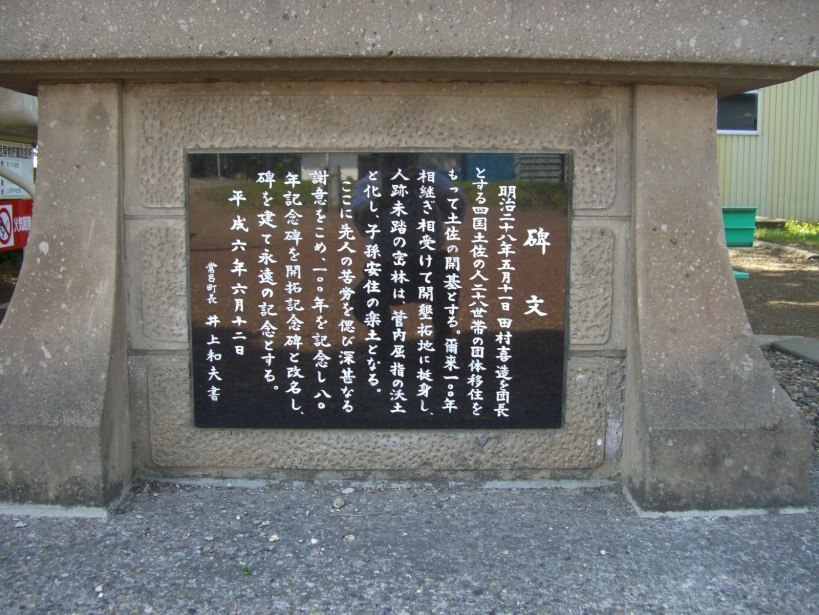

土佐開拓記念碑

昭和49年8月3日建立・除幕の「土佐開基八十年記念碑」

* 「ところ文庫10 常呂町歴史散歩」(郷土研究同好会/刊)では、「開拓記念碑」では

なく、「土佐開基80周年記念碑」のことについて、次のように触れています。

「開基80周年記念碑は、明治28年5月に最初の入植者が土佐地区に入り、昭和49年8月3日に、

入植当時の苦労を偲び、土佐地区の発展を願って、記念式典を土佐会館で行い、80周年記念碑の

除幕式も行った」

*現在の「開拓記念碑」の碑文には、「100年を記念し、80周年記念碑を改名し、碑を建て、

永遠の記念とする」と記され、平成6年6月12日に上部を建て替え、80周年記念碑には

なかった新たな碑文を付け加えています。

なく、「土佐開基80周年記念碑」のことについて、次のように触れています。

「開基80周年記念碑は、明治28年5月に最初の入植者が土佐地区に入り、昭和49年8月3日に、

入植当時の苦労を偲び、土佐地区の発展を願って、記念式典を土佐会館で行い、80周年記念碑の

除幕式も行った」

*現在の「開拓記念碑」の碑文には、「100年を記念し、80周年記念碑を改名し、碑を建て、

永遠の記念とする」と記され、平成6年6月12日に上部を建て替え、80周年記念碑には

なかった新たな碑文を付け加えています。

土佐の馬頭観世音

昭和50年 土佐地区の馬頭祭

「ところ文庫10 常呂町歴史散歩」(常呂町郷土研究同好会/刊)から抜粋

*土佐神社の南側に、馬の慰霊供養のために建立された馬頭観世音が祀られています。

この馬頭観世音は大正3年11月に、内藤儀八氏が自家の馬匹安隠祈願のため自宅付近に

建立されたものとされています。数年して、岐阜地区有志の懇請によって同地区に寄贈する

こととなり、西3線4号北隅に移して安置し、岐阜地区北部の馬匹守護神として祀ることに

なりました。6年1月、岐阜地区では新たに馬頭観世音菩薩を地区全体の馬匹守護神として

西5線5号南東隅に祀ることになり、一地区で2つの馬頭観世音を祀ることになりました。

9年になって、土佐地区では以前内藤儀八氏が寄贈した馬頭観世音を返還してもらうよう

岐阜地区に申し入れ、同年3月中旬にこれを迎え、現在地の土佐神社に安置し祀ったということです。

*土佐神社の南側に、馬の慰霊供養のために建立された馬頭観世音が祀られています。

この馬頭観世音は大正3年11月に、内藤儀八氏が自家の馬匹安隠祈願のため自宅付近に

建立されたものとされています。数年して、岐阜地区有志の懇請によって同地区に寄贈する

こととなり、西3線4号北隅に移して安置し、岐阜地区北部の馬匹守護神として祀ることに

なりました。6年1月、岐阜地区では新たに馬頭観世音菩薩を地区全体の馬匹守護神として

西5線5号南東隅に祀ることになり、一地区で2つの馬頭観世音を祀ることになりました。

9年になって、土佐地区では以前内藤儀八氏が寄贈した馬頭観世音を返還してもらうよう

岐阜地区に申し入れ、同年3月中旬にこれを迎え、現在地の土佐神社に安置し祀ったということです。

獣魂供養之碑

常呂教育所跡木柱

明治35年7月に常呂教育所が市街地から東1線3号9番地(現土佐50番地1)」に位置変更したことを示す木柱

明治35年から大正5年まで土佐にあった常呂教育所校舎

明治43年10月撮影の常呂教育所校舎と児童

*「常呂教育所跡木柱」は、昭和58年の常呂町開基百年記念事業として、道々北見常呂線脇の

土佐50番地1付近に設置しましたが、現在はありません。

* 常呂小学校の始まりは、明治28年5月1日開校(現在の本通りにあった柴田直次郎の家屋を借りて校舎に転用)。

明治30年に市街63番地に新築。

*その後、土佐に移転しますが、その経緯を「土佐郷土史」では、「明治35年7月に校舎の位置変更が行われ、

土佐部落内の東1線3号9番地(現:土佐50番地1の南側)に柴田喜久哉の寄付により、1800坪の校地を得て、

建坪75坪の校舎が新築」とあります。

*市街地区の人口増加により、再び、大正5年10月現在の常呂小学校敷地に移転します。

*木柱の他2枚は、土佐地区に常呂教育所があった頃の校舎・風景、児童の写真です。

土佐50番地1付近に設置しましたが、現在はありません。

* 常呂小学校の始まりは、明治28年5月1日開校(現在の本通りにあった柴田直次郎の家屋を借りて校舎に転用)。

明治30年に市街63番地に新築。

*その後、土佐に移転しますが、その経緯を「土佐郷土史」では、「明治35年7月に校舎の位置変更が行われ、

土佐部落内の東1線3号9番地(現:土佐50番地1の南側)に柴田喜久哉の寄付により、1800坪の校地を得て、

建坪75坪の校舎が新築」とあります。

*市街地区の人口増加により、再び、大正5年10月現在の常呂小学校敷地に移転します。

*木柱の他2枚は、土佐地区に常呂教育所があった頃の校舎・風景、児童の写真です。