共立地区

共立 4件

共立区開基100年記念碑

共立会館駐車場南側に並ぶ「水難者供養碑」「客土記念碑」「開基100年記念碑」

「共立百年史」から抜粋・編集

*黒御影石と台座は白御影石を用いた高さ約2メートル、幅約1メートル50センチの記念碑で、

平成7年4月に完成しました。建設場所は共立会館駐車場南側。

*記念碑の除幕式は、平成7年6月16日午前10時から記念碑前で行いました。

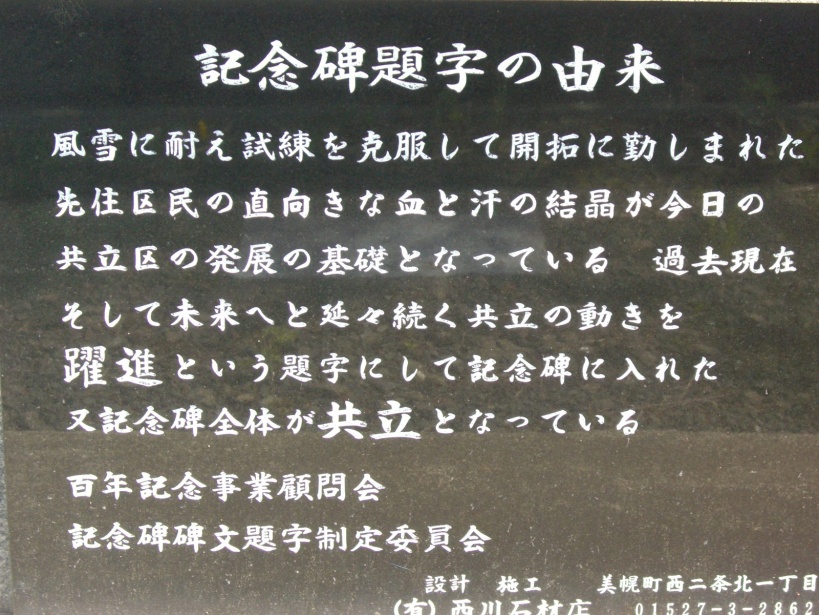

*記念碑題字の由来

風雪に耐え、試練を克服して開拓に勤(いそ)しまれた先住区民の直向(ひたむ)きな

血と汗の結晶が今日の共立区の発展の基礎となっている。

過去、現在、そして未来へと延々続く共立の動きを「躍進」と言う題字にして記念碑に入れた。

又、記念碑全体が「共立」となっている。

*黒御影石と台座は白御影石を用いた高さ約2メートル、幅約1メートル50センチの記念碑で、

平成7年4月に完成しました。建設場所は共立会館駐車場南側。

*記念碑の除幕式は、平成7年6月16日午前10時から記念碑前で行いました。

*記念碑題字の由来

風雪に耐え、試練を克服して開拓に勤(いそ)しまれた先住区民の直向(ひたむ)きな

血と汗の結晶が今日の共立区の発展の基礎となっている。

過去、現在、そして未来へと延々続く共立の動きを「躍進」と言う題字にして記念碑に入れた。

又、記念碑全体が「共立」となっている。

客土記念碑

共立地区での軌道客土

「ところ文庫10 常呂町歴史散歩」(常呂町郷土研究同好会/刊)から抜粋

*昭和35年に、常呂町土地改良区が旧北見共立駅前に建立した石碑です。

常呂原野の耕地の大部分は、低位泥炭地のため泥炭湿地改良の必要が説かれ、

客土によらなければ生産の向上は望めないため、常呂村排水土功組合が

関係機関へ陳情を続けた結果、昭和25年6月に認可を得、10ヶ年の

団体営継続事業として軌道による客土に着工しました。

35年2月に工事が完了し、これを記念してこの碑が建てられたわけです。

*現在、この碑は旧北見共立駅前から共立会館駐車場南側に移されています。

*昭和35年に、常呂町土地改良区が旧北見共立駅前に建立した石碑です。

常呂原野の耕地の大部分は、低位泥炭地のため泥炭湿地改良の必要が説かれ、

客土によらなければ生産の向上は望めないため、常呂村排水土功組合が

関係機関へ陳情を続けた結果、昭和25年6月に認可を得、10ヶ年の

団体営継続事業として軌道による客土に着工しました。

35年2月に工事が完了し、これを記念してこの碑が建てられたわけです。

*現在、この碑は旧北見共立駅前から共立会館駐車場南側に移されています。

水難者供養碑

*水難者供養と交通安全の文字が刻まれ、裏面には昭和48年9月に共立部落再建と記されています。

共立八幡神社馬頭観世音

「ところ文庫10 常呂町歴史散歩」(常呂町郷土研究同好会/刊)から抜粋

*共立の八幡神社は明治33年9月、八幡大菩薩の標柱を川東8号堤外地に建立したのが

始まりで、昭和2年3月、常呂川西側の現在地に移転新築しました。

*馬頭観世音は、大正6年、共立部落一同が馬の慰霊供養のために神社境内に建立したものです。

*昭和56年に馬頭観世音を修理し、昭和58年に境内内で移転しています。(共立百年史)

*共立の八幡神社は明治33年9月、八幡大菩薩の標柱を川東8号堤外地に建立したのが

始まりで、昭和2年3月、常呂川西側の現在地に移転新築しました。

*馬頭観世音は、大正6年、共立部落一同が馬の慰霊供養のために神社境内に建立したものです。

*昭和56年に馬頭観世音を修理し、昭和58年に境内内で移転しています。(共立百年史)